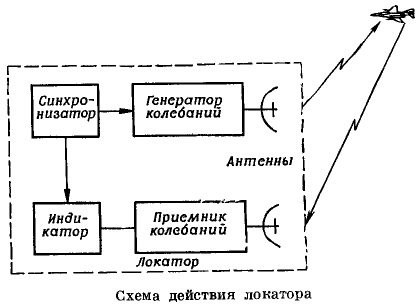

Современный локатор, как правило, состоит из

генератора колебаний (радиопередатчик в

РЛС, лазер в оптическом локаторе, электроакустический преобразователь в гидролокаторе), антенны для излучения и улавливания колебаний,

приёмника колебаний, отражённых от облучённого объекта, индикатора характеристик

обнаруженного объекта, системы питания и

управления работой локатора. В состав локатора могут дополнительно входить системы автоматики,

передачи данных, вычислительные машины и другие

специальные устройства. Расстояние до объекта определяется путём измерения времени, в течение

которого волна проходит расстояние от локатора до

объекта и обратно, а направление на объект —

по положению антенной системы в пространстве. Современные локаторы решают также и другие задачи (определение параметров движения целей, распознавание типов целей, опознавание, сопровождение, наведение ракет и летательных аппаратов,

приведение в действие взрывателей и т.д.).

Технические характеристики локатора: максимальная и минимальная дальность и высота действия (зона видимости),

сектор и время обзора пространства, пропускная способность, точность измерения координат, разрешающая способность по дальности и угловым координатам, помехозащищённость, надёжность и другие. По месту установки локаторы делятся на спутниковые, самолётные,

корабельные и наземные (носимые, возимые,

стационарные).

Современный локатор, как правило, состоит из

генератора колебаний (радиопередатчик в

РЛС, лазер в оптическом локаторе, электроакустический преобразователь в гидролокаторе), антенны для излучения и улавливания колебаний,

приёмника колебаний, отражённых от облучённого объекта, индикатора характеристик

обнаруженного объекта, системы питания и

управления работой локатора. В состав локатора могут дополнительно входить системы автоматики,

передачи данных, вычислительные машины и другие

специальные устройства. Расстояние до объекта определяется путём измерения времени, в течение

которого волна проходит расстояние от локатора до

объекта и обратно, а направление на объект —

по положению антенной системы в пространстве. Современные локаторы решают также и другие задачи (определение параметров движения целей, распознавание типов целей, опознавание, сопровождение, наведение ракет и летательных аппаратов,

приведение в действие взрывателей и т.д.).

Технические характеристики локатора: максимальная и минимальная дальность и высота действия (зона видимости),

сектор и время обзора пространства, пропускная способность, точность измерения координат, разрешающая способность по дальности и угловым координатам, помехозащищённость, надёжность и другие. По месту установки локаторы делятся на спутниковые, самолётные,

корабельные и наземные (носимые, возимые,

стационарные).Первоначально в годы 1-й мировой войны появились гидролокаторы. Вскоре они были приняты на вооружение флотов многих стран. Первые работы по радиолокационному обнаружению самолётов начаты в СССР в 1934, в Великобритании и США в 1935. К началу 2-й мировой войны был разработан ряд типов РЛС. В ходе войны и особенно в послевоенное время продолжалось бурное развитие радиолокации. В 60-х ггодах в локационной технике начали осваивать оптический диапазон волн (длина волн от 10 нм до 1 мм). Использование этого диапазона позволило во много раз повысить точность определения координат обнаруживаемых объектов. Большой вклад в развитие оптической локации внесли советские учёные Н.Г.Басов, А.М.Прохоров, А.Л.Микаэлян и другие.

И.Ф.Черков